Los seres humanos vivimos bajo reglas, implícitas o explícitas, que regulan nuestras relaciones sociales, familiares, laborales, recreativas, y nuestras relaciones con el Estado; aquí aparece la Carta Magna, la Constitución Política, que traza las directrices jurídicas para el manejo de la Nación.

Los seres humanos vivimos bajo reglas, implícitas o explícitas, que regulan nuestras relaciones sociales, familiares, laborales, recreativas, y nuestras relaciones con el Estado; aquí aparece la Carta Magna, la Constitución Política, que traza las directrices jurídicas para el manejo de la Nación.

Este 4 de julio nuestra Constitución Política está de cumpleaños. Son treinta años de vida, gozando de buena fama por todos los derechos que consagra y por las herramientas de las que dispone para que los ciudadanos ejerzamos la soberanía que es exclusividad del pueblo.

Esa soberanía no siempre la ha tenido el pueblo. Anteriormente esa prerrogativa estaba en cabeza de los monarcas: eran ellos los que disponían absolutamente de todo y de todos; lo que hoy llamamos las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial), lo manejaban ellos solitos, sin tener que rendirle cuentas a nadie; ni siquiera al dios que les había conferido tremendo poder.

Se considera que la constitución más antigua es la Carta Magna, promulgada el 15 de junio de 1215 en Inglaterra la cual tuvo cortísima vida y se pretendía con este documento apaciguar a los barones que estaban alborotados contra el rey.

Esta Carta no tuvo el efecto esperado, su rechazo generó una guerra que buscaba por la fuerza lo que no se pudo por consenso, una relación más equilibrada entre la nobleza. Aquí el pueblo no fue tenido en cuenta para nada.

Al parecer la Carta Magna sirvió de inspiración para la considerada primera Constitución moderna, la de Filadelfia, en Estados Unidos, que data del 17 de septiembre de 1787. Aquí tampoco hubo una participación directa del pueblo, aunque se le quiso dar el toque popular con la ratificación que hacían las Asambleas de los Estados.

Otro antecedente constitucional importante para nosotros, es la Constitución francesa proclamada el 14 de septiembre de 1791, con la participación de una Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Carta pone la soberanía en cabeza de la Nación (ya no en el rey), declara una monarquía constitucional, establece una división tripartita del poder (ejecutivo, legislativo y judicial) y se proclama la igualdad ciudadana.

Mientras estas situaciones importantes sucedían en Estados Unidos y Francia, aquí, en lo que actualmente es Colombia, en 1781, iniciaba la rebelión de los comuneros afectados por los impuestos; Simón Bolívar, estaba naciendo en Caracas en 1783 y Francisco de Paula Santander nacía en 1792, en Villa del Rosario. Y lo que hoy es el municipio de La Mesa, Cundinamarca, ya era testigo desde la amplia ventana del Tequendama, de lo que estaba pasando en el mundo desde 1777.

Dejamos planteados estos hitos, que más adelante tendrían injerencia en el Grito de Independencia, la emancipación de la monarquía española, y el inicio de la configuración de lo que hoy denominamos República de Colombia.

Si nos devolviéramos al año 1800, queriendo ser testigos (de primera línea como se dice ahora) de lo que era nuestro territorio, vamos a encontrar que lo que hoy es Colombia, realmente eran unos Estados autónomos con su propio ejército. Todavía no había la noción de País.

Cada Estado tenía su propia constitución. De ellas hay algunas notables, como por ejemplo la de Cundinamarca y la de Antioquia, que sin duda nutrieron las constituciones posteriores que se redactaron para organizar la Nación.

Breve historia de nuestras constituciones

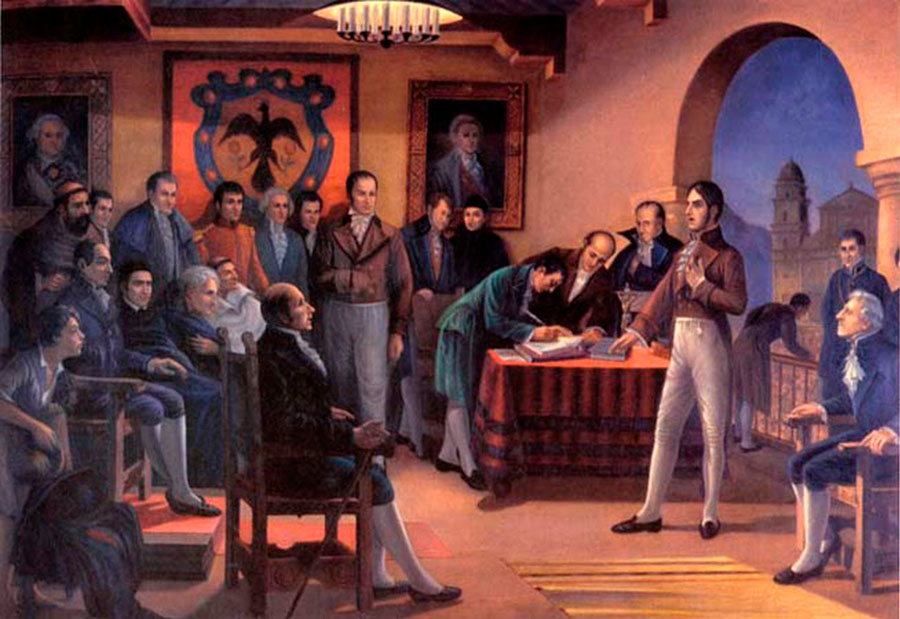

El Congreso de Angostura sesionó desde 1819 a 1821, dando nacimiento a la Gran Colombia, lo cual quedó ratificado en la constitución de 1821 también conocida como Constitución de Cúcuta. Esta constitución se proclamó como popular y representativa.

El denominado Congreso Admirable de 1830 expidió una constitución que pretendía mantener La Gran Colombia, pero las tensiones permanentes entre centralistas y federalistas, la muerte de Simón Bolívar, la separación de Venezuela seguida por Quito, echaron por tierra las pretensiones de esta constitución.

La Constitución de 1832 nos deja con un nuevo nombre, República de la Nueva Granada, con unas provincias que en adelante se denominarías departamentos y con un presidente venido del exilio: Francisco de Paula Santander.

La Constitución de 1842 llegó con un retroceso, limitaba el sufragio universal al establecer que solo tenían derecho a él varones mayores de 21 años (nada de mujeres), tener propiedades, saber leer y escribir; ordenaba profesar la religión católica.

La Constitución de 1853 es de corte federalista. Nace aquí un período liberal que iría hasta la promulgación de la constitución de 1886, de talante conservador. En esta constitución se establece la separación Estado- iglesia, establece el voto popular y eliminó la esclavitud.

La Constitución de 1858, conocida como la Confederación Granadina, dio a los Estados atributos legislativos y la posibilidad de elegir su propio presidente.

En la Constitución de Rionegro de 1863, el país se va a llamar Estados Unidos de Colombia. Estableció un sistema federal con una la presidencia de la unión, se hizo mucho énfasis en el respeto a las libertades.

El dominio de los federalistas tuvo su fin con la promulgación de la Constitución de 1886 que se pavoneó por 105 años a lo largo y ancho de la recién bautizada República de Colombia.

Esta constitución con un tono muy conservador se volvió centralista, le devolvió el poder perdido a la iglesia católica, declarándola religión oficial, el voto para elección nacional solo lo podía ejercer quien supiera leer y escribir.

➤ Lee también: Junta de Acción Comunal ¿Somos parte de la solución o del problema?

Tuvo varias modificaciones en su centenaria vida. En la reforma de 1936 se eliminó la restricción de saber leer y escribir para ejercer el voto popular; a la mujer se le permitió ocupar cargos públicos, no obstante carecer de ciudadanía para votar. También se estableció la libertad de cultos, la libertad de enseñanza, la propiedad como función social, la racionalización de la economía. Se cree que en este período se sientan las bases para la construcción de un Estado Social.

Por fin en la reforma constitucional de 1954 se le permitió a la mujer ejercer el derecho al voto, el cual inauguraron en la votación del plebiscito, de 1957, para la instauración del Frente Nacional, que rigió por 16 años en los que el partido liberal y conservador se alternaban la presidencia de la República, iniciando con Alberto Lleras Camargo y culminando con Misael Pastrana Borrero.

Otra reforma importante para la vida democrática de nuestro país se presentó en 1986, al establecer la elección popular de alcaldes.

Contexto de La Constitución de 1991

Ahora aparece en escena nuestra cumpleañera, la Constitución Política de Colombia de 1991. El contexto en el que se planeó su concepción, hacía poco posible el nacimiento de esta criatura.

Los ochenta, fueron una década muy complicada para los colombianos. En 1985 se produjo la toma del Palacio de Justicia por parte del movimiento subversivo M19, ocasionando la muerte de más de 100 personas, entre ellos 11 magistrados, civiles, uniformados y guerrilleros.

Estando todavía en el balance de personas desaparecidas, muertos, destrucciones materiales, responsabilidades políticas y penales; sucede la tragedia de Armero, en la que este municipio fue borrado, literalmente, del mapa; las víctimas llegaron alrededor de 25 mil, con afectación a los departamentos de Caldas y Tolima.

Paralelamente a estos desastres, el gobierno tenía una ofensiva intensa contra los carteles del narcotráfico, utilizando como arma predilecta la extradición. En respuesta los narcotraficantes ejecutaron la más pavorosa ola terrorista que haya tenido este país, sus armas preferidas: sicariato y terrorismo puro. El resultado de todo esto fue: muerte, desolación y miedo.

La muerte la tuvieron que padecer periodistas, políticos, jueces, curas, fuerza pública que, por cualquier motivo, amenazaran los planes de los todopoderosos narcos. También padecieron la muerte personas inocentes que se encontraban en algún lugar donde un mafioso le daba por hacer explotar una bomba.

La desolación y el miedo lo sentía todo el pueblo colombiano al ser testigos directos del poder económico, político y militar de los narcotraficantes. Pero lo que más desesperanza despertaba era constatar los tentáculos narcos instalados en todas las ramas del poder público. Esa fue una encerrona peor que el covid19.

La otra situación adversa, para ese momento, la consagraba la Constitución de 1886 que establecía que cualquier reforma constitucional solo la podía tramitar el Congreso de la República.

La situación era muy compleja y con poquito margen de maniobra. Casi que había que decir: “el último que salga del país que apague la luz”.

Afortunadamente apareció un grupo de estudiantes, que en vez da apagar la luz, empezaron a dar luces para resolver esta situación de una manera civilizada. Aquí surge el Movimiento de la Séptima Papeleta.

La séptima papeleta nació de un movimiento estudiantil. El 25 de agosto de 1989 ocurre la marcha del silencio, su lema era: “por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa”. Fue un rechazo categórico y con autoridad a todas las formas de terrorismo, corrupción, impunidad, injusticia.

La propuesta era agregar una papeleta (la séptima) a las elecciones que se celebrarían el 11 de marzo de 1990. En esa época el tarjetón de votación no existía, el voto se hacía con papeletas que eran suministradas por los partidos interesados en las elecciones.

Para esa elección había que depositar seis papeletas: (i) Senado, (ii) Cámara, (iii) Asamblea Departamental, (iv) Juntas Administradoras Locales, (v) Concejo Municipal y (vi) Alcalde. La séptima era para convocar a una asamblea nacional constituyente.

En la elección del 11 de marzo de 1990 una gran mayoría de votantes depositó la séptima papeleta. La había obtenido de recortes de los periódicos y fotocopias.

No fue contabilizada porque no estaba estipulada en ese proceso electoral; a la final tampoco se necesitaba saber cuántos votos eran, porque fue tan poderosa y suficiente la fuerza de esa papeleta que hacía sentir por todas partes el mandato que estaba dando el pueblo: convocar una asamblea constituyente para elaborar un nuevo pacto social.

Esto se concretaría más adelante, con las normas dictadas por el presidente Barco, posibilitando que se contaran los votos para convocar a una constituyente, en las elecciones presidenciales del año 1990.

Acciones Pro Constitución de 1991

El presidente Virgilio Barco Vargas, empezó a dar esperanzas concretas al pueblo colombiano con la firma del acuerdo de paz con el M19 en Caldono, Cauca el 9 de marzo de 1990. Animado por esto y obediente de la orden popular que se desprendía de la séptima papeleta, decidió emitir un decreto, que, entre otras cosas, y no es un detalle menor, se dictó bajo el régimen del Estado de Sitio; en el cual decidió contabilizar el voto para una Asamblea constitucional.

Quiero compartir con ustedes el contenido del decreto, por considerarlo una pieza de mostrar sobre lo que es la fuerza de un pueblo dictando un mandato popular y que fue clave en la recuperación de la vida institucional del país:

DECRETO 927 DE 1990

(mayo 03)

Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional;

Que la acción de los grupos que promueven diversas formas de violencia se ha recrudecido, lo cual ha agravado la perturbación del orden público y ha creado un clamor popular para que se fortalezcan las instituciones;

Que el urgente fortalecimiento institucional es necesario para retornar a la normalidad y para superar la situación permanente de perturbación del orden público;

Que dicho fortalecimiento es posible con la amplia y activa participación de la ciudadanía que es necesaria para que las instituciones recobren su plena eficacia;

Que el 11 de marzo de 1990 un número considerable de ciudadanos, por iniciativa propia, ante la inminente necesidad de permitir el fortalecimiento institucional en ejercicio de la función constitucional del sufragio y de su autonomía soberana, manifestaron su voluntad para que la Constitución Política fuera reformada prontamente por una Asamblea Constitucional y que dicha convocatoria ha sido recogida y reiterada por las diversas fuerzas políticas y sociales;

Que el mandato popular debe ser reconocido no sólo con el fin de contribuir a normalizar la situación de turbación del orden público por la que atraviesa el país, sino de obtener nuevas alternativas de participación política que conduzcan al logro del restablecimiento del orden público;

Que frustrar el movimiento popular en favor del cambio institucional debilitaría las instituciones que tienen la responsabilidad de alcanzar la paz y generaría descontento en la población;

Que el Gobierno debe facilitar que el pueblo se pronuncie en las elecciones del 27 de mayo de 1990, puesto que “La Nación Constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental” (Corte Suprema de Justicia, sentencia de junio 9 de 1987);

Que por todo lo anterior el Gobierno Nacional, interpretando la voluntad de los colombianos y dando cumplimiento a su obligación constitucional de preservar el orden público y buscar todos los medios necesarios para lograr su restablecimiento, debe proceder a dictar una norma de carácter legal que faculte a la Registraduría Nacional del Estado Civil para contabilizar los votos que se produzcan en torno a la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional, por iniciativa popular.

DECRETA:

Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, la organización electoral procederá a adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha de las elecciones presidenciales de 1990, en torno a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional.

Artículo 2° La Tarjeta Electoral que contabilizará la organización electoral, contendrá el siguiente texto:

“Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia”.

| SI | NO |

Artículo 3° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 3 de mayo de 1990.

VIRGILIO BARCO

En las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, el 89.9 % dio el si por la convocatoria de una Asamblea Constitucional.

El siguiente paso lo dio el presidente Gaviria al expedir el decreto 1926 del 27 de mayo de 1990, en el que citaba a votar, por el sí o el no, para convocar a una asamblea que sesionara del 5 de febrero al 4 de julio de 1991; la elección de dignatarios y la definición del temario a reformar.

La votación se hizo el 9 de diciembre de 1990 con un sí mayoritario y con la elección de 70 asambleístas. La Corte Suprema, en decisión del día 10 de octubre de 1990, dio amplias facultades a los asambleístas para modificar la Constitución.

Un aspecto que hay que resaltar para llamar la atención, fue la alta abstención que se presentó en la elección para la asamblea constituyente. La votación fue de 3´710.557 votos y una abstención del 73,9 %. Teniendo en cuenta el contexto social ya comentado, los escollos que se tuvieron que superar, la fuerza de la séptima papeleta; el resultado de participación en las urnas despierta muchas inquietudes:

– ¿somos los colombianos abstencionistas?,

– ¿nos gusta hacer mucho ruido y a la hora de concretar, nada?,

– ¿será que los abstencionistas tienen otra fórmula para mejorar la democracia, se abstendrán de darla a conocer?

Hoy día, todos más o menos conocemos las bondades y falencias de nuestra Constitución. Sabemos que es la Constitución de los derechos. Conocemos y utilizamos una herramienta muy eficaz que es la acción de tutela; hemos escuchado como la Corte Constitucional protege los derechos humanos y amplía su cobertura; contamos con una Defensoría del Pueblo que vela por nuestros derechos y nos acompaña al momento de ejercitarlo; sabemos que la Constitución consagra mecanismos de participación ciudadana para incidir en el funcionamiento del Estado.

Somos conscientes de que la Constitución necesita ajustes en algunos aspectos, como el funcionamiento electoral, la justicia, funcionamiento del Congreso, etc.

Algunos se preguntarán ¿de qué sirve que celebremos los treinta años de nuestra Constitución?

La respuesta depende de la actitud que cada quién tenga frente al funcionamiento del Estado.

Yo creo que hay dos actitudes que puede asumir cada persona frente a su relación con el Estado: súbdito y ciudadano.

El súbdito es el que vive el Estado como una monarquía; su brazo siempre está tendido y con la mano abierta esperando lo que le dispense el soberano; es el que pregunta ¿por quién hay que votar?; es el que recibe un soborno por su voto; cuando goza de un derecho cree que es una bondad del gobernante de turno; cuando tiene que cumplir sus deberes, siente que el sistema no necesita nada de él. Al súbdito no sabe ni le interesa saber que hay una Constitución que regula su relación con el Estado.

Quien tiene una actitud ciudadana, si que valora que haya una Constitución, que le garantiza derechos y le impone deberes. Sabe que, en su relación con el aparato estatal, su participación es activa e importante. Saben que quienes deciden incursionar en los cargos del Estado, voluntariamente asumen un rol de servidores públicos, actuando bajo unas normas y con la obligación de rendir cuentas públicas. En resumen, el ciudadano entiende que él es parte del pueblo del cual surge la soberanía.

El ciudadano es consciente de que su mayor activo democrático es el voto. Por eso participan activamente en las elecciones, postulando su nombre o eligiendo a servidores públicos competentes y éticos.

Es con estos ciudadanos con quienes queremos celebrar este cumpleaños constitucional, porque es con ellos que lograremos madurez democrática, mantener activos los mecanismos de participación y la obtención de un Estado que nos represente a todos. ¿usted está en modo súbdito o modo ciudadano?

Hace 30 años la mentalidad era esa: «El ultimo que salga del país, que apague la luz». Hoy de nuevo son los jóvenes quienes encienden la luz para iluminar el camino de quienes se perdieron en el camino.

El cambio ya se está viviendo, los jóvenes no deseamos heredar los viejos odios y la separación que nos quieren meter. Los jóvenes proponemos cambios sustanciales y lo hacemos desde el ejemplo no desde la charlatanería.

Muchas gracias por toda esta valiosa información.

Espero que nuestras determinaciones abonen a un futuro mucho más digno y sin corrupcion.

Claro que hay que celebrar el cumpleaños de esta joven constitución, que está intentando madurar, haciendo conciencia de los traumas de su nacimiento, como lo fue la elección del primer congreso, el cual debió haber sido el mismo constituyente, que iniciara la aplicación de la Constitución, pero en ese momento ganaron los gamonales políticos y sus maquinarias electorales, asegurando su reelección en el nuevo congreso, dando inicio al desmonte de la recién nacida Constitución, legislando para la privatización de la salud y la educación entre otros, que han convertido a los ciudadanos soberanos en clientes de un sistema que sólo asegura derechos a quien puede pagar por ellos. Es muy importante para todos como ciudadanos soberanos, tomar control del congreso para asegurarnos los derechos que consagra la Constitución, además de avanzar en la construcción de la Paz y la consolidación del proyecto de Nación Pluri-Étnica y Pluri-Cultural propuesto por el Pacto Social del 91.